コトラーマーケティングの4P分析とは?基本から実務活用まで徹底解説

- Webマーケティング

- その他

はじめに

企業のマーケティングを学ぶ際に、必ずといってよいほど登場するのが「フィリップ・コトラー」です。マーケティングの第一人者として知られるコトラーは、消費者行動や市場戦略に関する理論を体系的に整理し、世界中の企業に大きな影響を与えてきました。

この記事では「コトラーマーケティング」の基本を整理しつつ、実際に貴社のWEBマーケティングや日常業務にどう活かせるのかを分かりやすく解説します。

もくじ

コトラーマーケティングの基本:4Pとは?

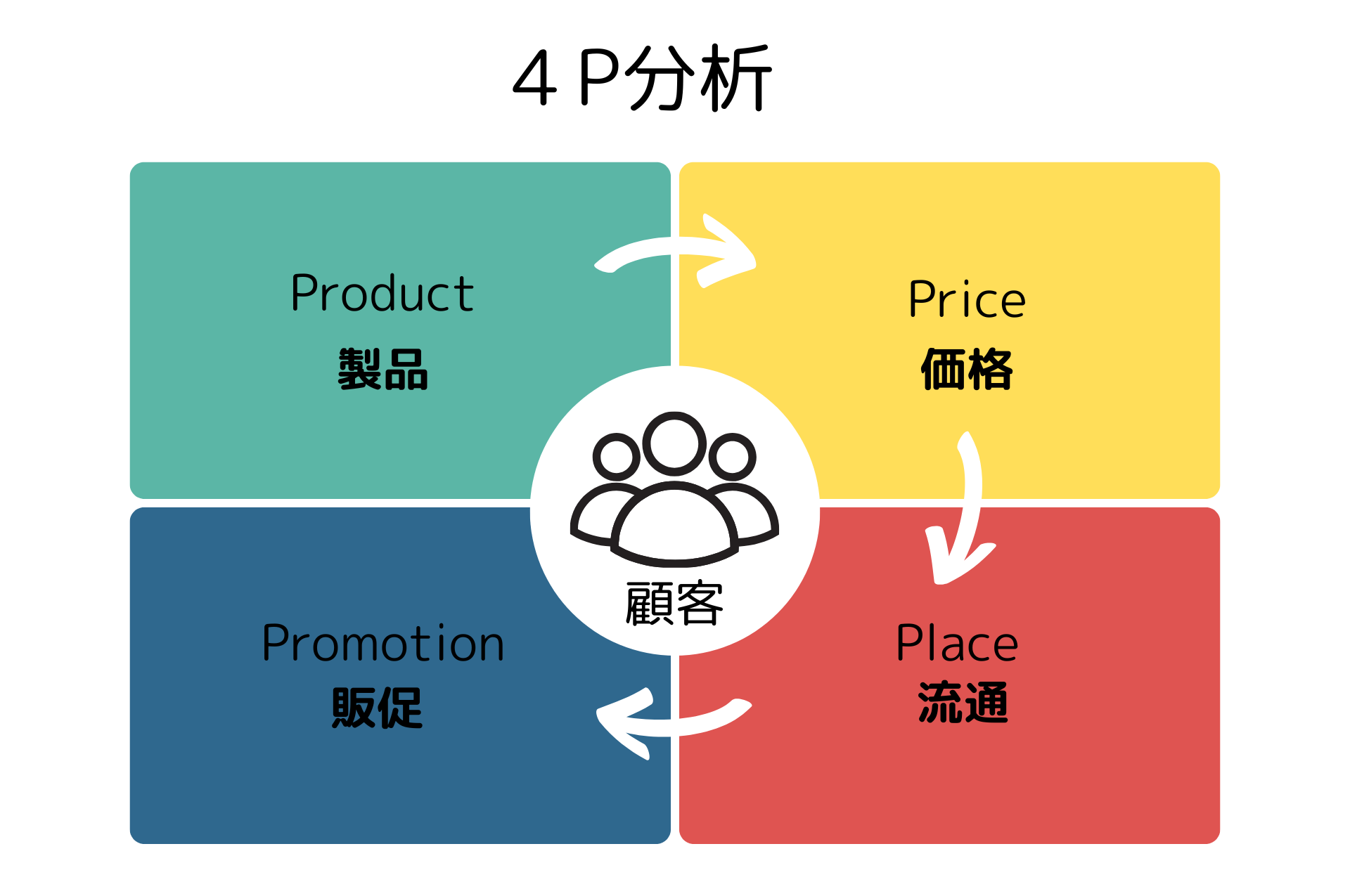

コトラーが提唱した代表的なフレームワークが「マーケティングミックス」、いわゆる 4P分析 です。

Product(製品)

・どんな商品やサービスを提供するか。品質や機能、デザイン、パッケージ、保証など、すべての要素が含まれます。

Price(価格)

・販売価格だけでなく、割引、支払い方法、契約条件などをどう設計するか。価格戦略は利益に直結します。

Place(流通)

・商品をお客さまの手元に届けるルート。店舗、オンラインショップ、代理店など、チャネルの選択が重要です。

Promotion(販促・プロモーション)

・広告、販促、WEBサイト、SNS、イベントなどを通じて、どのように認知を広げ購買につなげるか。

「4P」は一見シンプルですが、実際に活用しようとすると、貴社の強みやお客さまのニーズを深く理解する必要があります。

さらに進化した「コトラーマーケティング 」

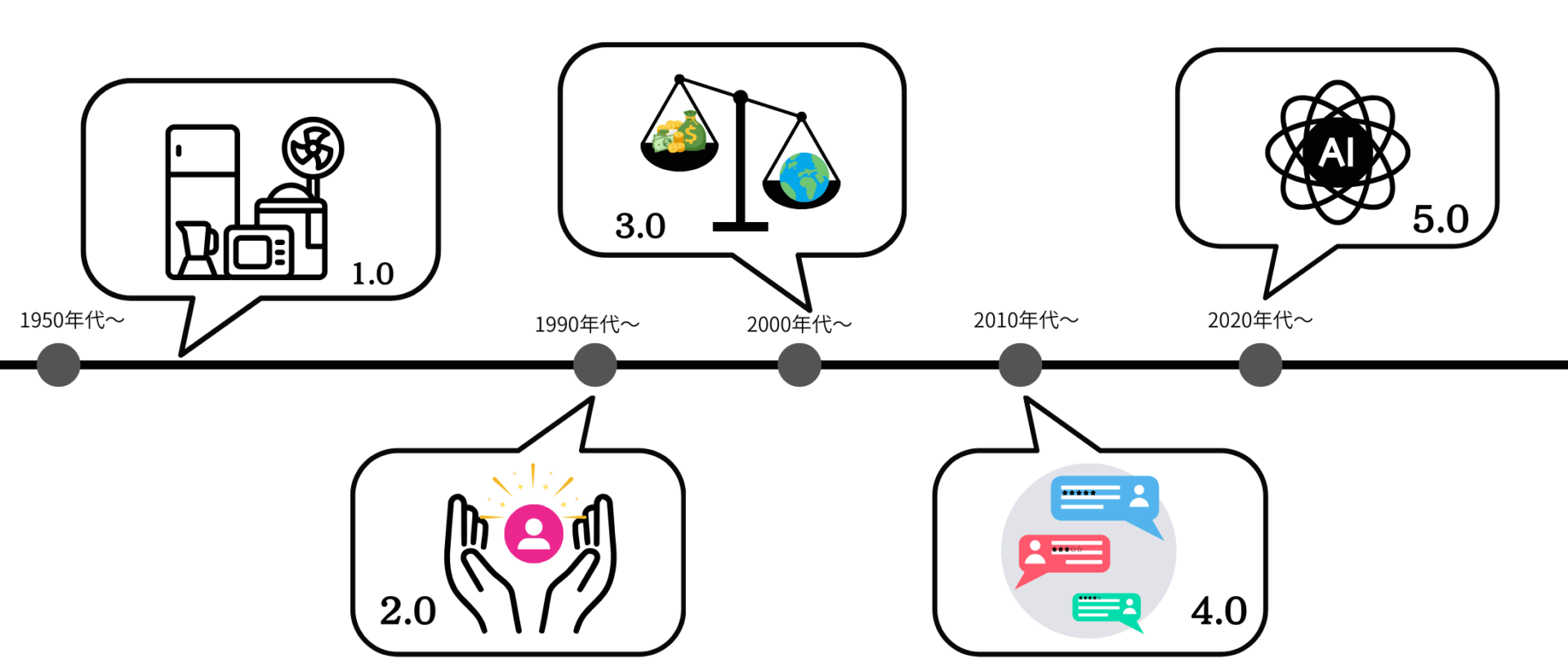

コトラーの理論は時代とともに進化してきました。

1950年代から現在までの時代の流れをみてみましょう。

マーケティング1.0 1950年代〜1970年代ごろ

背景:大量生産・大量消費の時代。戦後復興と経済成長「作れば売れる」

特徴:製品が主役。消費者は「購買者」としてのみ捉える。品質・機能が訴求の中心

マーケティング2.0 1990年代〜

背景:市場が成熟し、モノがあふれる。消費者のニーズが多様化。競合激化

特徴:「顧客満足」が中心。市場調査やセグメンテーション。STP戦略(Segmentation, Targeting, Positioning)が普及

マーケティング3.0 2000年代〜

背景:グローバル化・環境問題・社会的課題が注目。インターネット普及

特徴:「価値」「理念」を共有するマーケティング。CSRや社会貢献、ブランドストーリー重視。消費者は「感情・価値観を持つ人間」として捉える

マーケティング4.0 2010年代〜

背景:スマホ・SNSの普及・デジタルシフト加速・オンラインとオフラインの融合。

特徴:オンライン・オフライン統合マーケティング・SNSマーケ、インフルエンサー活用。消費者は「つながる存在」として重視

マーケティング5.0 2020年代〜現在

背景:AI、IoT、ビッグデータの進化。コロナ禍によるDX加速。パーソナライズ需要

特徴:AIやデータを駆使した超個別化・顧客体験(CX)の最大化。「人間中心のテクノロジー」がテーマ

マーケティングは時代の流れとともに姿を変えてきました。

製品が主役だった時代から、消費者の気持ちに寄り添う時代へ。

さらに、社会的な価値を大切にする時代を経て、今ではデジタルやテクノロジーを活かし、一人ひとりに合わせた体験を届ける時代となっています。

WEBマーケティングとコトラー理論の相性

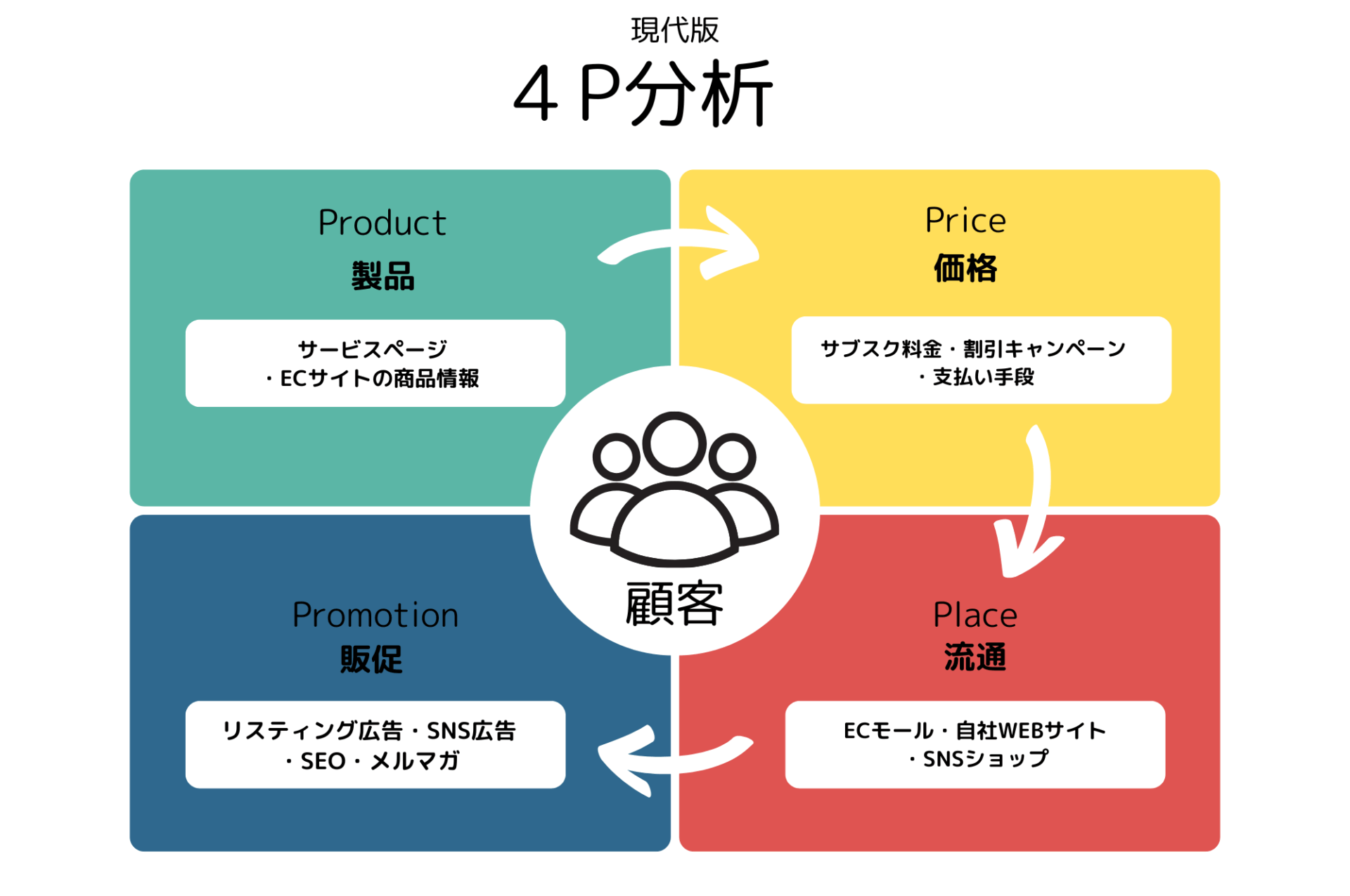

デジタルの世界では、コトラーが説いた基本をそのまま置き換えて考えることができます。

ECサイトの4P分析をしてみるとこのようになります。

-

Product (製品)→サービスページ・ECサイトの商品情報

-

Price (価格)→ サブスク料金、割引キャンペーン、支払い手段

-

Place (流通)→ ECモール、自社WEBサイト、SNSショップ

-

Promotion (販促)→ リスティング広告、SNS広告、SEO、メール配信

例えば、SEO対策を考える際も、単に検索順位を上げるためだけではなく、「ユーザーが知りたい情報を的確に届ける」ことをゴールとすべきです。

記事の構成やキーワード選定も、顧客の課題解決や購買行動を後押しするストーリーとして設計すれば、SEOは単なるテクニックではなく強力なマーケティング施策になります。

また、価格戦略では、「安さ」だけに頼らない工夫が重要です。

例えば、サブスクリプション型ビジネスであれば、単に月額料金を下げるのではなく、付帯サービスやアフターサポートを充実させることで「価格以上の価値」を感じてもらうことができます。

結果として解約率の低下や顧客ロイヤルティ向上につながり、長期的な収益安定に寄与します。

実務でつまずきやすいポイントと解決のヒント

1. どの施策からはじめればよいか分からない

コトラーは「お客さま理解」を最優先としています。WEB広告やSNSに予算を投じる前に、「誰に」「どんな価値を届けたいのか」を4Pに沿って整理することで、投資効果が見えやすくなります。

2. 価格戦略が感覚的になっている

「競合より少し安い」で決めてしまう企業は多いですが、コトラーは「価格=価値と認識のバランス」と指摘しています。

お客さまが感じる価値を高めれば、価格を下げなくても選ばれる可能性があります。

3. WEBサイトの役割が曖昧

多くの企業が「とりあえずWEBサイトを持っている」状態です。

しかしコトラーの理論をあてはめると、WEBサイトは単なる名刺ではなく「Place」かつ「Promotion」の両方を担う重要拠点だと分かります。

コトラーマーケティングを活かす実践ステップ

1.現状を4Pで棚卸しする

自社の商品・価格・流通・プロモーションをもとに、貴社の現状を整理しましょう。

棚卸しをおこなうことで、課題や強みが見えやすくなります。

2.お客さま目線で再評価する

その4Pは「貴社が伝えたいこと」ではなく「お客さまが求めていること」という視点で改めて見直します。

自社にとっての都合ではなく、「選ぶ立場のお客さまにとって魅力的かどうか」を基準にするのがポイントです。

3.デジタル施策に落とし込む

次に、評価した内容をデジタル施策に反映させましょう。

SEOを意識したコンテンツ改善、SNSでの情報発信、WEBサイトの導線強化、顧客データを活用したメール配信など、手段はさまざまです。

4.効果測定を習慣化する

施策を実施したら、その効果を数字で確認することを忘れずに。

アクセス数、問い合わせ件数、購入率、リピート率など、どの指標を追いかけるかを明確にして、定期的に振り返ります。

改善点を洗い出し、次の打ち手に活かすことで、マーケティング活動は「やりっぱなし」ではなく「成長する仕組み」に変わります。

習慣化するほど、効果は着実に積み上がっていきます。

最後に

コトラーマーケティングの本質は「お客さま理解」と「価値提供」です。

時代が変わっても、人と人との信頼関係がビジネスを支えることに変わりはありません。

貴社のWEBマーケティングも、「4P」や「マーケティング5.0」の視点を取り入れることで、単なる販促活動から一歩進み、お客さまと長くつながる仕組みへと成長していけるでしょう。

現代のマーケティングは、AIやデータサイエンスによって複雑化し、高度な手法が次々と登場しています。

しかし、いかに手法が進化しても、根底にあるべきは「人を理解し、価値を届ける」という普遍的な原則です。

テクノロジーはあくまで手段であり、コトラーの理論はその手段を正しく活かすための羅針盤となります。

貴社がこれから取り組むWEBマーケティングにおいても、短期的な売上だけでなく、中長期的にお客さまとの信頼関係を築くことを重視してください。

デジタル施策は常に変化しますが、「お客さま理解」と「価値提供」という軸を持って進めることで、環境変化に左右されない強いマーケティング基盤を築くことができます。

ホームページ制作を検討しているけれど、

「どこに頼めばいいのかわからない…」「費用や効果が気になる…」

そんなお悩みはありませんか?

名古屋を拠点とするフロンティアは、

お客様のビジネスに最適なホームページを制作し、成果につなげるお手伝いをしています!